「大スキャンダル」とまで言われた革命的な一枚 エドゥアール・マネ「オランピア」

1865年パリのサロンに出品された一枚絵の絵が、美術関係者やパリ市民を激怒させました。新進画家エドゥアール・マネが描いた裸婦画「オランピア」。なぜこの絵だけがそれほど、鑑賞者を怒らせたのかという理由を探ります。

1865年パリのサロンに出品された一枚絵の絵が、美術関係者やパリ市民を激怒させました。それが、新進画家エドゥアール・マネが描いた裸婦画「オランピア」。観客が怒りのあまり傘で絵に穴を開けようとしたという逸話が残っています。しかし、ルネサンス以降、ヨーロッパ絵画には裸婦の絵はいくらでもありました。

なぜこの絵だけがそれほど、鑑賞者を怒らせたのでしょうか。

スキャンダラスな名画「オランピア」には元ネタがあった

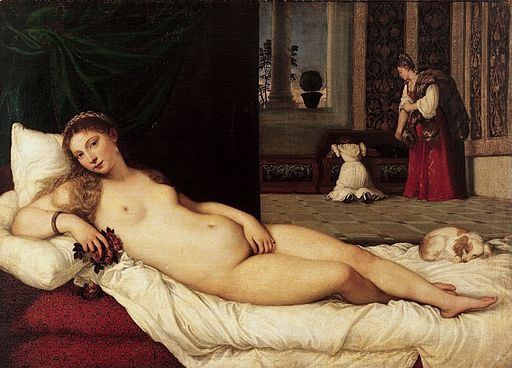

ティツィアーノ作『ウルカーノのヴィーナス』

「オランピア」には、元になった絵があることが知られています。それは、16世紀イタリアの画家ティツィアーノの「ウルカーノのヴィーナス」。

こちらは名画として広く認められていました。ほぼ同じ構図で、ほぼ同じ全裸像なのに、2枚の絵はいったいどこが違うのでしょうか。そこには3つの理由がありました。

美術関係者が激怒した、大スキャンダルの理由

現実のハダカを描くことはタブー!

『草上の昼食』エドゥアール・マネ(引用:wikimedia)

まず違うのは、ティツィアーノが描いたのがギリシャ神話の女神、ということになっているのに、マネが描いたのは現実にいる女性だということです。現代では本当に不思議なことですが、これが当時の美術の暗黙のルールでした。神話だ、という設定があれば、裸を描いても殺人を描いてもかまいません。なぜならそこには、鑑賞者に教訓や導きを与えられる「意味」が込められるからです。けれど、その「意味」という建前のない裸は描いてはいけないものとされていたのです。なのにその暗黙のルールを、マネはあっさりと破って見せたのです。

ちなみに2年前にもマネは「草上の昼食」という絵で同じことをやって、おおいに非難を浴びていました。

モデルのオランピアは娼婦だった

この絵の中に横たわる若い女性は、当時の人たちが見ればどんな女性かひと目でわかりました。これは、高級娼婦がお客を迎えたところを描いた絵なのです。メイドが抱えている花束は、お客がいままさに持参したものです。このオランピアの表情に注目してください。ティツィアーノのヴィーナスの妖艶な表情は、全くありません。花を喜ぶわけでもありません。ただ、仕事に徹する人間の事務的な無表情なのです。そこには、美術がすがってきた「意味」が全く欠けています。だからこそ多くの市民が自分たちの生活の恥部を、むき出しで描かれたように感じたのでした。

どこまでも絵画的でフラットな描き方

哲学者ミシェル・フーコーは、その「意味」の欠如を一層際立たせたのが、マネの革新的な画法だったと指摘しています。もっとも注目すべきは、光。

ティツィアーノの絵が全体を覆う柔らかな光に包まれているのに対して、この絵にある光は現実世界の光。

前方、すなわち観客のいる方に窓があり、そこから日光がオランピアを照らしているように見えるのです。この光の扱いかたが、印象派と呼ばれる後輩の画家たちに決定的な影響を与えることになります。

つまり観客に、まるで自分がオランピアを訪れた客であるかのような、なまなましい感覚を与えたのです。

スキャンダラスな画家マネ、実はごく普通の人だった

こんな爆弾をパリ画壇に投げ込んだエドゥアール・マネ本人は、過激を好まない温厚で小粋な紳士でした。マネを崇拝するモネやドガがどんなに誘っても、印象派には合流せずサロンにこだわり続けたのです。ただ、絵に関しては、どこまでも見たままを描く人だったと言うのにすぎません。だからこそ、政治思想や哲学といった面の革新には全く無縁だったからこそ、マネの「オランピア」は、西洋美術から「意味」という建前を完膚無きまでに剥ぎ取ってしまったのでした。まさに西洋絵画を変えた一枚。

マネのこの絵は生涯買い手がつきませんでしたが、今はオルセー美術館の至宝と呼ばれ観客を集めています。

最新まとめランキング

通算まとめランキング

-

1位68575 Views

-

2位61956 Views

-

3位53017 Views

-

4位45141 Views

-

5位32714 Views

-

6位24500 Views

-

7位23354 Views

-

8位21992 Views

-

9位18588 Views

-

10位17937 Views

イタリア旅行も二度目なら、絶対に見るべきコルトーナの「受胎告知」

イタリア旅行も二度目なら、絶対に見るべきコルトーナの「受胎告知」